2025/08/27 20:00

本日はうちで販売している昭和三色の紹介です。いやー、見事な昭和ですね。頭の面割れっぽい墨の出方もそうですが体の紅と墨がぽつぽつとまだらにでてる模様も堪りません。ちょっと今夏場の高水温で墨は弱くなってますが、手鰭の元黒もしっかりあるんで秋口にかけて墨がより濃くなってくると思います。いやー、こういう近代昭和ね、ほんと大好きです。

え、今「近代」昭和って言いました?昭和三色は昭和三色で一つの品種で、そこから枝分かれしなくない?と思ったそこのあなた。それ正解です。

近代昭和っていうのは明確に品種として分けられている訳ではなくただの俗称です。白地の割合が比較的多い昭和三色のことを俗に近代昭和と呼ぶんですよ。

「近代」という言葉のとおりこういった白地多めの昭和というのはわりかし最近になって作出されたものなんだそうです。

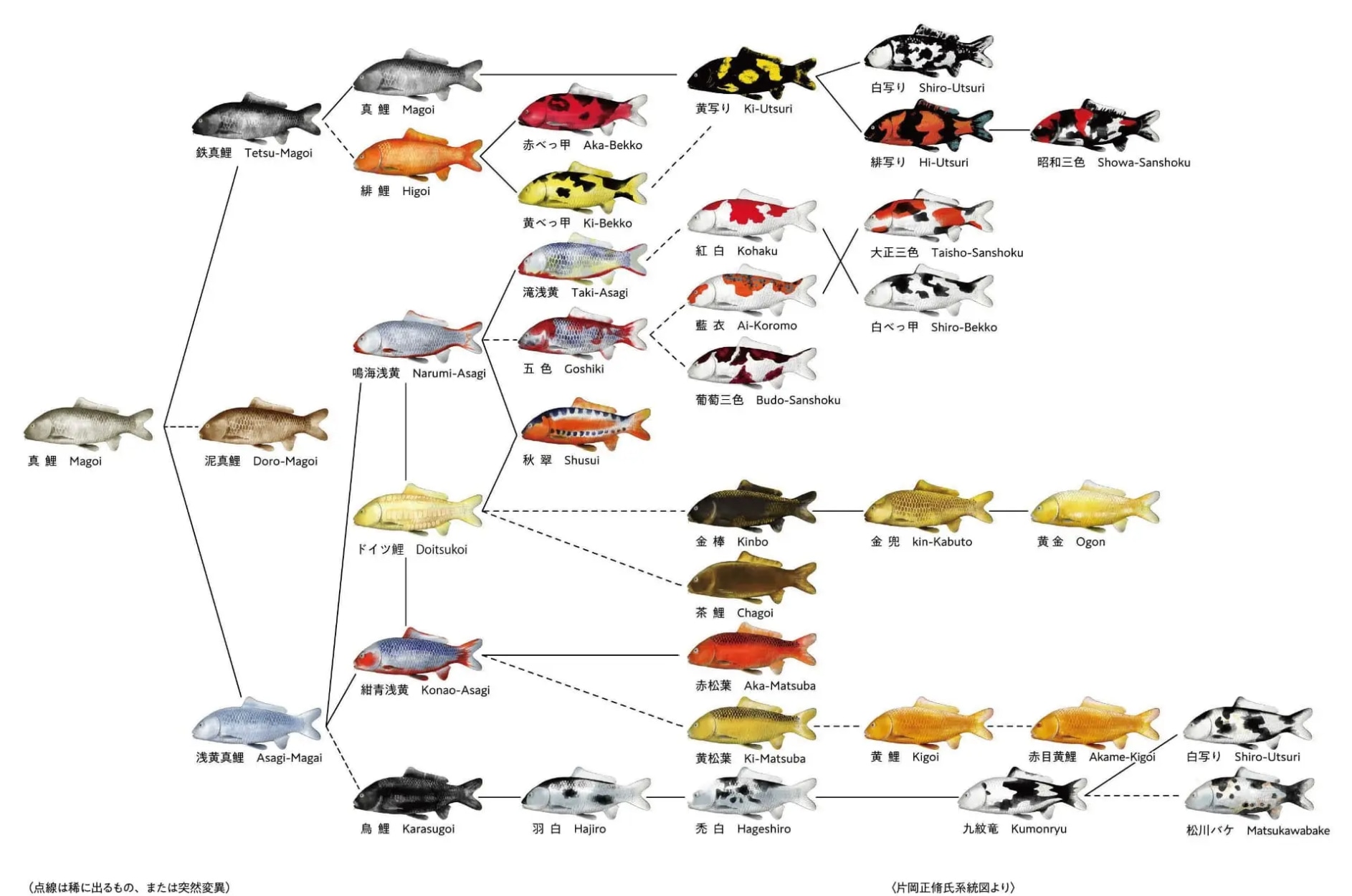

まだ昭和三色という品種が固定されて間もない昭和の頃、昭和三色という品種は黒と赤の部分がほとんどで、白い部分というのはほとんどなかったそうです。ここからは錦鯉の系統図を見ていただくとより理解が深まるかと思います。こちらは百年以上に渡って養鯉業者が培ってきた錦鯉の品種改良の歴史を表したものです。

[引用]全日本錦鯉振興会© 2012 - 2025 All Japan Nishikigoi Promotion Association. All Rights Reserved.

昭和三色が品種改良の末、一番端っこの方にいますよね。でその祖先を辿っていくと緋写り、黄写りがいて、その祖先に真鯉と黄べっ甲がいると思います。

つまり流れとしては真鯉と黄べっ甲を掛け合わせたら真鯉に黄色の模様が写った黄写りが作出されて、その流れの中で赤色が写ったり白色が写ったりしたものが作出されて、一説によると松川化けの血を取り入れたことで赤と白が写った昭和三色が作出されたんだとか。

つまるところ昭和三色作出の歴史っていうのは、言うなれば真っ黒な鯉にいかにして別の色を乗っけるか試行錯誤した歴史なんですよ。

だから最初の頃は黒っぽくて、品種改良が進んだ現在になってようやく白地の多いやつができはじめたっていう。

はえーってなりますよね。紅白、大正と並んで御三家と呼ばれるくらいですからてっきり紅白に墨をのっける形で品種改良していったんだろうなって思ってたんですけど、系統図見ると全然系譜が違うことが分かると思います。

この前昭和の一次選別の手伝いに行ってきたんですけど、確かに小さい時の昭和っていうのは真っ黒で、成長に伴って赤や白の模様が出てくるんですよ。

対して紅白や大正三色っていうのはどっちかというと白っぽくて。やっぱ全然違う品種なんだなーって実感しましたね。

深堀すると面白い錦鯉の歴史。他にもまだまだ面白い話はあるんですがそれは次にとっておきますね。

皆さん、よき錦鯉ライフを!